TEKNOLOGI setiap saat mengalami perubahan yang cukup pesat. Seiring itu, perilaku masyarakat pun mengalami pula pergeseran yang signifikan. Kemunculan platform media sosial di internet yang marak menjadi salah satu pemicu perubahan perilaku pada masyarakat dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir.

Banyak hal yang memungkinkan perubahan interaksi pada ruang-ruang pertemuan sosial. Sebagai contoh, anak-anak muda tahun 2000-an kerap melakukan aktivitas di luar rumah seharian dan baru pulang ketika petang tiba. Orang tua akan lebih cemas jika seorang anak banyak menghabiskan waktu berdiam diri saja dalam kamarnya.

Belakangan, justru berbalik fenomenanya, orang tua berpikir mungkin lebih baik anak tidak berkegiatan di luar rumah. Mereka lebih senang jika anaknya tetap di rumah, masih dalam jangkauan pengawasan mereka, meskipun seharian habis waktunya untuk bermain internet. Tentu ini lebih berbahaya untuk perkembangan mentalnya di masa depan.

Internet yang awalnya digadang-gadang menjadi solusi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan, semakin ke sini kok malah nampak beresiko. Dengan melihat fenomena pergeseran perilaku pada penggunanya yang konsumtif tanpa terkontrol dalam mengaksesnya. Banyak orang nampak lebih cerdas terbentuk oleh kemudahan informasi yang berasal dari gawai teknologi sebatas genggaman tangan. Namun menjadi rancu sebab nilai-nilai sosial mulai bergeser. Mereka hanya hafal ‘petanya’, bukan ‘wilayahnya’.

Dulu, jauh sebelum teknologi dan informasi tak sederas saat ini sebuah pengalaman dan momentum bernilai sakral. Sebab ada usaha yang terbilang cukup keras untuk mewujudkannya. Semisal seorang anak muda yang ingin mendalami teknik menjadi montir, mereka harus menempuh usaha belajar dan praktek di sekolah khusus maupun tempat kursus tertentu. Ada teori yang perlu didalami, dan praktek langsung yang harus dipelajari. Momentum belajar dan praktek di tempat khusus tersebut itulah yang nilainya menjadi sakral, sebab ada usaha menemui guru pengajarnya, biaya belajar, dan banyak waktu yang dihabiskan dalam menempuhnya.

Kini, cukup dengan browsing google semua informasi yang dibutuhkan banyak tersedia pilihannya. Baik berbentuk tulisan artikel di web ataupun video-video semisal di youtube, Tiktok, Facebook, Instagram dan lainnya dibuat semudah mungkin informasinya untuk dipelajari. Bahkan ada video pendek yang cukup berdurasi 30 detik hingga 1 menit mampu merangkum pengetahuan tersebut. Dan itu cukup bermodalkan kuota internet yang tidak seberapa, siapapun bisa mempelajari banyak hal sambil rebahan saja di kamar. Kemana nilai sakralitas yang dicapai dari sebuah effort yang bisa dilakukan dari cara kemudahan seperti itu? Ini tentu membawa pengaruh kemerosotan pada nilai-nilai sakral interaksi masyarakat dalam lingkup sosial juga pada masa depan negeri ini.

Salah satu contoh lainnya bagaimana pergeseran perilaku sosial amat berdampak pada nilai-nilai kearifan. Kita tahu bahwa menjamurnya e-commerce dan marketplace di platform digital, ini pun berdampak pada nilai-nilai sakral ruang interaksi. Dulu, untuk membeli baju atau kebutuhan rumah, orang tua kita pergi ke toko maupun pasar. Ada interaksi di sana, bisa memilih detail dan kualitas barang yang mau dibeli, tawar menawar beradu argumen harga antara pembeli dan pedagang, hingga terbentuk keakraban menjadi pelanggan.

Tak sedikit yang akhirnya membentuk persaudaraan diantara keduanya. Saling mengenal satu sama lain, saling berkirim undangan, inilah nilai sakralnya. Belakangan setelah era digitalisasi menjamur, hal-hal di atas sudah bergeser nilainya. Barang yang akan kita beli tak tahu bagaimana kualitasnya, tak tahu siapa nama penjualnya, dan harga sudah ditentukan nilainya. Meski ini terlihat memberi kemudahan, namun tak sedikit kasus adanya penipuan terjadi. Interaksi antara penjual dan pembeli alhasil terkikis. Ijab qobul tanda jadi, cukup dengan mencentang layar ponsel.

Artinya, meskipun banyak juga yang berjualan dengan cara benar di platform digital, ini tetap mengurangi nilai kesakralan yang dulu pernah ada, yaitu saling mengenal persona. Bayangkan saja, dulu ibu-ibu komplek selalu setia menunggu tukang sayur langganannya lewat di depan rumah dengan harap-harap cemas, kini cukup menunggu info dari tukang sayur di grup WA orderan sayur. Kemana kesakralan tawar menawar yang bernuansa gombalan ala ibu-ibu komplek perumahan dan mamang pedagang sayur yang kadang tak sengaja disertai bumbu-bumbu nge-ghibahin janda baru di rumah ujung? Senyap sudah.

Kita tentu sering juga mengalami bagaimana ruang interaksi keluarga yang dulu di sana terjadi perbincangan, candaan, atau sekedar keluh kesah anak kepada orang tua tentang masalahnya di sekolah, kini pemandangan seperti itu nyaris tak ada lagi. Ruang berkumpul keluarga yang nampak hanya sebuah kesibukan personal dengan perangkat HP nya masing-masing, tenggelam dalam semesta digital.

Rekreasi keluarga sebagai siasat mencipta ‘quality time’, semisal gathering ke tempat wisata, berkuliner, jalan-jalan, lagi-lagi hilang sakralitasnya. Dan pemandangan yang terlihat setiap personal hanya sibuk berfoto selfie lalu posting ke media sosial, menunjukan eksistensi, bukan pada esensi kebahagiaan liburan yang tertancap kuat dalam kenangan. Momen serunya liburan kini diabadikan oleh ratusan foto yang mungkin tak pernah kita cetak.

Sedikit yang bisa memahami dengan baik bahwa sejatinya penghargaan pribadi yang sakral bisa dilakukan dengan menikmati setiap momentum peristiwa dengan ungkapan rasa syukur yang apa adanya, seadanya, dan spontan, tanpa sibuk mencari pengakuan dari ruang sosial. Hampir perilaku sakral seperti itu menjadi hal langka. Semua momen sepertinya harus dipertunjukkan di ruang sosial digital sebagai validasi dan eksistensi pribadi di era kekinian. Dengan harapan mendapat ramai oleh like dan komentar yang ‘beraroma’ kebohongan. “Ini lho saya lagi di sini dengan momen ini,” begitu kira-kira ungkapan sederhana yang ingin digambarkan orang-orang masa kini. Seolah, setiap orang nampak ingin jadi pesohor di sana, dijagat maya, bukan jagat nyata.

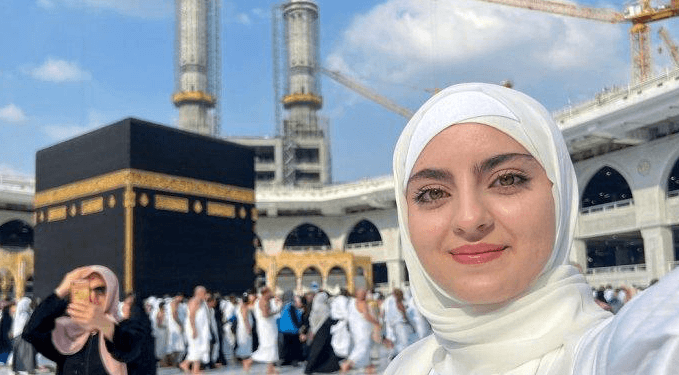

Jika kita perhatikan baik-baik, momen hilangnya sakralitas itu juga terjadi pada hampir semua aspek sosial. Seperti halnya ungkapan belasungkawa yang cukup dengan mengirim stiker WA saja (Biasanya disertai keterangan ‘maaf gak bisa datang’ karena ada keperluan lain), momen pernikahan yang saling berlomba kemewahan resepsi untuk menunjukan eksistensi, bukan pada sakralitas akad nikahnya, kelahiran si buah hati, haji dan umroh cukup dengan selfie di depan Ka’bah lalu posting di status. Yang mana dahulu kala, momen-momen spiritual seperti itu akan terasa jauh lebih bermakna jika kita nikmati dalam senyap, tanpa perlu dipamerkan.

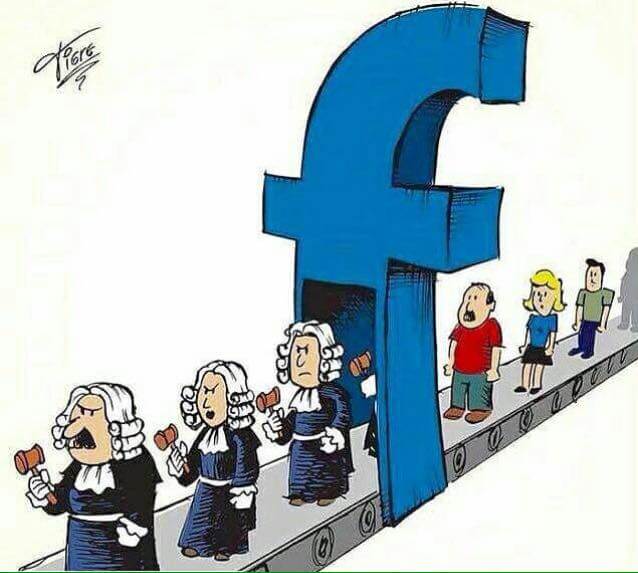

Pada konteks yang lebih serius, semisal penegakan hukum, beberapa kasus baru akan ditanggapi ketika viral, ketika publik menghakimi. Bukan pada tanggung jawab dan peran bahwa publik tahu atau tidak, tugas dan amanah harus konsisten dilaksanakan. Dalam istilah populer kita mengenal jargon ‘no viral no justice’ (gak viral, gak ada keadilan). Dulu, ketika seorang pejabat ketahuan korupsi pastilah akan malu, menangis, bahkan menyesal. Kini tanpa rasa malu, sambil mengenakan rompi orange, mereka malah tebar senyum ke kamera wartawan.

Belum lagi kalau kita bahas soal etika. Seperti etika antara anak dan orang tua, murid dan guru, suami dan istri, dan banyak lagi aspek yang secara drastis berubah, bergeser, dan mungkin rasanya semakin hambar bagi beberapa orang. Ini terjadi karena nilai-nilai tradisi yang mulai hilang. (Silahkan pembaca JP renungkan dan temukan sendiri contoh lainnya).

Semua yang instan itu rentan, tak lama bertahan. Sesuatu yang mudah viral, hanya sebentar dikenal, kemudian ditinggal. Waktu bergulir begitu cepat, tak satu pun momen sakral melekat. Kita terlena oleh kemudahan, lalu kita kehilangan jati diri sebagai manusia yang dianugerahi bakat, kekuatan alami yang seharusnya tumbuh di dalam diri. Hanya dengan satu sentuhan jari, sebuah karya yang dulu dianggap luar biasa, kini dengan mudah saja diciptakan oleh mesin AI (Artificial Inteligence) atau kecerdasan buatan. Namun jangan salah, sesuatu yang mudah diciptakan akan mudah pula dilupakan lalu tergantikan.

Menemukan kembali esensi sakralitas, saya analogikan seperti halnya meminum teh. Untuk mendapatkan sensasi kenikmatannya, saya harus mencari sendiri mana teh yang berkualitas baik, gula yang bermutu, dan cara saji yang benar tentunya. Saya hirup aroma khasnya, saya rasakan hangatnya, lalu seruput pelan-pelan, setiap rasa sepet yang mengendap di lidah, saya nikmati betul-betul. Ada kebanggaan di sana, ini lho air teh buatan saya. Selalu ada bahan untuk dibicarakan, selalu ada cerita yang ditunggu.

“Ah, ribet amat, tinggal beli teh botolan di warung, beres sudah!,” Seorang sahabat coba membantah analogi ini. Dengan sedikit guyon saya jawab bantahannya, “Saya ini manusia bro, bukan AI,” (****)

Penulis: Rif Bontar, Pemerhati Sosial, Pegiat UMKM, dan Penulis Freelance di JabarPublisher.com | Editor & Finishing Touch: Hasan Jay

Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung

Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung